特集「都市農業の現場から未来を語る」 (一橋大学経済学部・農林中央金庫寄付講義「自然資源経済論」公開シンポジウムより)

これまでagri.TOKYOで取り上げてきたように、都市化が進んだ現在でも、東京には依然として数多くの農地が残っています。戦後の都市計画では長らく、1969年に施行された新都市計画法に基づき、東京の農地の大部分を「向こう10年以内に市街化を図るべき」とした「市街化区域」に組み込み、宅地化を進めることで都市の発展を目指してきました。現在東京都内(島しょ部を除く)には5,796haの農地がありますが、このうち4,029haが市街化区域内にあります[i] (2018年)。しかしながら、都市計画と宅地化が当初の目論見どおりに進むことはありませんでした。農地に対する宅地並み課税の実施やバブル期の地価高騰などの逆風に晒されても、東京の農家は農地を手放さず、農業の営みを脈々と続けたのです。

長らく日の目を見ることのなかった東京の都市農業ですが、近年その価値が見直されつつあります。2000年代にはじまった直売所ブームを契機として、新鮮な農産物を近くの直売所で購入するという消費スタイルは多くの都民の日常の一部となりました。さらに、東京の農地は単なる食料生産の場としてのみならず、農体験や緑のある景観、食育や福祉の場など、様々な新たな可能性をもった場所としての活用が始まっています。経済発展の行く末に陰りが見えはじめ、多摩地域では西多摩エリアを中心に人口減少に転じつつあるなかで、これ以上の宅地化を進めるのではなく、農地を農地として活用し残していく取り組みが、官民問わず試みられるようになったのです。この動きを追うように、都市農業の大きな課題であった法律についても、2015年に成立した「都市農業振興基本法」で農地が「都市にあるべきもの」として初めて位置づけられたことを皮切りに、税制・生産緑地制度・用途地域の新設等を通じて都市農業を維持・発展させていく方向性に大きく舵が切られました [ii]。

東京の都市農業の大きな特徴は、そこにビジネスを行う「農家」が存在するということです。これは世界的にみて決してあたりまえのことではありません。例えばイギリス・ロンドンではロンドン五輪に合わせて2,012箇所の都市農園を作ろうという「Capital Growth(キャピタル・グロース)」の活動が行われたり[iii]、ソウルでは一世帯あたり3.3平方メートルの菜園を造成しようといった取組が行われていたりします [iv]。しかしながら、これらは都市に緑を持ち込むためのコミュニティ農園であり、農家が商業生産を行うという側面は全くありません。その役割も、貧しい都市住民に対する雇用創出の視点や、地域の食料安全保障、環境問題などといった、農業それ自体とは距離のある文脈で語られることがほとんどです。このような違いは、日本では農地は基本的に農家の私有財産であり、かつ、都市計画が完全には実施されずに都市部の農地が虫食い状に残ったことから生じたと考えられます。

都市農業が都市住民のための新たな社会的価値があるとして見直されつつあることと、農地が農家の私有財産であり商業生産の場となっているということは、ある種の大きな矛盾をはらんでいます。経済学者・宇沢弘文の言葉を借りれば、都市の農地はその希少性や多面的な価値を鑑みると、「社会的共通資本」、つまり単に私有財産制・市場経済だけに委ねるのではなく、「たとえ私有ないしは私的管理が認められているような希少資源から構成されていたとしても、社会全体にとって共通の財産として、社会的な基準にしたがって管理・運営される」(宇沢 2000)べきものであるという側面があるのかもしれません [v]。

2019年12月12日、一橋大学経済学部「自然資源経済論」にて、都市農業の未来を展望しようと市民公開シンポジウムが開催されました。この講義を開講しているのは、寺西俊一・一橋大学名誉教授を代表とする「自然資源経済論プロジェクト」です。同プロジェクトでは農林中央金庫の協力を得て、衰退の危機に瀕するとされる自然資源依存型産業(農業・林業・水産業など)とそれらの産業に依拠する地域社会全体の持続可能な発展のためにあるべき政策論とは何かについて、研究を重ねてきました。自然資源依存型産業として一般的にイメージされるのは中山間地域や農村地域の第一次産業ですが、都市農業・都市農地も本来は都市の生活者にとって最も身近な農業の現場であるはずです。このことから、自然資源経済論のプロジェクトメンバーの一人でもある、株式会社ぽてともっと代表の森田がファシリテーターを務める形で、東京の都市農業の現場に焦点を当てたシンポジウムが実現しました。

シンポジウムに登壇した4名の方々は、それぞれ東京の都市農業の異なる魅力を活かしたビジネスに取り組まれています。本特集では、登壇者の方々の多種多様な事業をご紹介しつつ、シンポジウムで取り上げられた議論をダイジェストでお送りします。105分のシンポジウムは、東京の都市農業の知られざる魅力に改めて触れられたとともに、都市農業を単に都市農業の問題としてだけではなく、私たちが暮らす東京という大都市の将来をどのように展望したら良いのかという切り口から考えさせられる時間でした。この記事をお読みの皆様にも、ぜひ自分ごととして、東京の農業をこの街の未来のためにどう活かしていくか考えていただけましたら幸いです。

なお、記事上で大変恐縮ではございますが、本シンポジウムの開催にあたっては、登壇者の皆様、プロジェクトの皆様をはじめ、本当に沢山の皆様のご協力をいただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。

農家でない人たちとも一緒になって、東京の農業を発信していきたい

国分寺中村農園・中村克之さん

国分寺中村農園は、国分寺市日吉町にある経営面積80a(ハウス11棟)の農園です。労働力は私と私の義父・義母・妻の4名で、それに加えて国分寺市の「国分寺市市民農業大学」を修了した市認定の援農ボランティアの方6名に週1日ずつ、イチゴと養蜂のボランティアの方1名に週5日作業していただいています。生産している品目は、武蔵野台地の特産品である色の白い東京うど、高設栽培のイチゴ、トマト、ブロッコリー等年間40品目で、国分寺市内の農家としては一般的な品目数です。生産した野菜・果物は、登壇者の菱沼さんが経営している(株)エマリコくにたちの直売所「にしこくマルシェ しゅんかしゅんか」をメインの販売先としています。このほか、国分寺市の小中学校の学校給食に出荷したり、パルシステム生協、JA東京むさしのファーマーズ・マーケット「ムーちゃん広場」、スーパーマーケット「ヤオコー」等にも販売したりしています。また、加工品事業にも取り組んでおり、国分寺市内のカフェや障害者福祉施設とパートナーシップを組んでジャムやピクルスを製造しています。

国分寺中村農園では、先進技術を取り入れながら、堆肥や有機肥料を多く使用することで美味しい野菜づくりを目指しています。先進技術とは例えば、利用可能なすべての技術を組み合わせることで効果的な病害虫管理を行うIntegrated Pest Management(総合的病害虫管理)です。私の農園では、うどんこ病や虫の食害を防止する光照射や、イチゴの害虫であるダニの天敵となるダニを用いた天敵防除などを行っています。このような技術の導入によって農薬の使用量を抑えることが可能になるので、畑のすぐそばにお住まいの住民の皆さんにも安心安全な農業を行うことができます。

私は元々、農家の生まれではなく、娘婿として就農しました。農家になったのは、11年前、42歳のときで、それまでは18年間、丸紅の子会社のIT系企業でサラリーマンとして働いていました。私が就農を決意したのは、サラリーマン時代のある日、娘を連れて畑を散歩していたときに、娘が畑に実っていたキュウリを自分でもぎとり、「おじいちゃんの作ったキュウリ最高に美味しい」と言ったのを聞いたことがきっかけです。その瞬間、当時やっていた仕事とは違う価値観や、自分で作ったもので自分の子どもを育てられるという農業という産業の凄さを感じました。ただ、それ以前からも、「都市農業を継承していくためにはいつかは就農しないといけない」ということをどこか心の隅で感じていて、娘の一言は最後のひと押しになったように思います。

農家としては就農した年齢が遅く、サラリーマン経験も長かったので、ただ農業をやるだけではつまらないのではないかという悩みを抱えていた時期がありました。そんなときに、国分寺市内で地域通貨「ぶんじ」を運営するネットワークに声をかけていただきました。このことがきっかけとなって地域の農家ではない方々と繋がりをもつことができるようになり、農業生産の枠を超えた様々な取り組みに関わるようになりました。一例としては農家が自らテントを立てて自分の野菜を販売する「国分寺産直会」や、国分寺の野菜をブランディングして地域の飲食店で提供する「こくベジ」の活動があります。これらの活動を通じて、地域一丸となって農産物を発信していこうとしています。

私がひとつのゴールとして考えているのが、港区赤坂に開設した「東京農村」です。国分寺中村農園は数年前、都市計画道路の道路収容で農地が半分ほどに減ることとなり、その代替地として手に入れた赤坂の土地にビルを建てました。「東京農村」と名付けたこのビルで、登壇者の小野さんや菱沼さんの協力を得ながら、農家自らの手で東京農業を発信していきたいと活動しています。

【中村克之さん プロフィール】

1966年生まれ。神奈川県横浜市出身。IT企業に18年間勤めたのち、2008年3月に就農。国分寺市日吉町の約0.8haの農地で、イチゴの高設栽培や江戸東京野菜である東京ウドの栽培などに取り組んでいる。2018年には、ビルオーナーとして、港区赤坂に東京農業の発信拠点「東京農村」を設立。東京の農業者と流通事業者、農協、ベンチャー企業などの間に新しい繋がりを生み出している。

農家が一歩踏み出せる場を(国分寺市・国分寺中村農園)(2019年7月公開)

「野菜を売らない農家」として、農の力で国立を世界一住みたい田園都市に

株式会社農天気・NPO法人くにたち農園の会 小野淳さん

私は野菜をつくっても売ることはない、「農家なのか農家じゃないのかちょっとよくわからない立場」で、畑をやりながら畑以外の事業にも取り組んでいます。メインのフィールドは東京都国立市で、JR南武線谷保駅から徒歩15分程度の場所にある「くにたち はたけんぼ」で事業を行っています。くにたち はたけんぼは貸し農園や田んぼ、イベントスペース、馬小屋などを備えた空間で、平日は平均10~20名、週末は100~200名の来客があり、年間のべ5,000名以上に利用していただいています。コンセプトは「野菜を売らずに体験を売る農園」で、貸し農園の利用者は企業・団体など大人数のグループに限るなど、多くの人が集まることを大切にしています。くにたち はたけんぼの空間を活用して行っているサービスは、平日と週末とで少し性質が異なります。平日は地域の子育て支援事業を行う放課後クラブ「ニコニコ」や、乳幼児の親子向けの自然体験「森のようちえん 谷保のそらっこ」など、地域に向けたサービスを行っています。また、くにたち はたけんぼにいる馬は週4日ほど小学校訪問に出ています。一方で週末は東京都心のユーザーに主眼を置いたサービスが中心です。例えば、親子向け・大人向けの会員制の田んぼ体験や、畑を利用した婚活イベント、忍者体験などを実施しています。事業全体の収益としては、週末の遠方からいらっしゃるお客様に向けたサービスが主軸となっています。

くにたち はたけんぼは、多摩川流域のハケ(立川崖線)下に立地しており、この一帯はきれいな水が得られることもあって1,000年以上前から続く水田地帯です。くにたち はたけんぼから徒歩5分ほどの甲州街道沿いには創建1,118年目となる谷保天満宮もあります。この地域には依然として多くの農地が残っているものの、近年は国立府中インターチェンジ周辺の開発が進んだことなどなから住宅がまばらに立つようになってきました。はたけんぼから見た遠景も変わりつつありますが、幸い、今なお田んぼに囲まれた環境を維持しています。

私は事業を通じて、「農の力で国立を世界一住みたい田園都市にしたい」と考えています。ここで言う「農」は「農業」とは異なり、単に食べ物をつくるということに留まらない価値を意味しています。それは、食(food)・結(social)・学(learn)・癒(heal)・遊(play)・美(beauty)という6つの機能です。例えば「結」とは人と人との繋がりであり、共同作業のことを指しています。また、「学」は野菜づくり教室など、教育における機能です。他の機能も含めてこの6つの機能はくにたち はたけんぼの各サービスに盛り込まれており、これらの機能を最大化することが私のテーマです。これらの機能を活用することで、都市の農地は住宅街のなかにある里山的な空間(みんなで育ててみんなで食べる場所)になっていくと考えています。このような農地と住宅地が組み合わさった形が、「田園都市」としての国立市です。

くにたち農園の会ではこの考えのもと、くにたち はたけんぼ以外にも様々な事業を行っています。例えば、留学生や海外からのインバウンド向けのサービスとして、一橋大学の学生が中心となった学生団体「たまこまち」と共同でゲストハウス「ここたまや」を運営しています。ここたまやは使われなくなったボロアパートを学生の手で改装してオープンしたのですが、現在ではここたまやに宿泊した海外のひとたちと晩御飯を畑で食べる企画など、田園都市を体現するような取り組みも実現しています。

【小野淳さん プロフィール】

株式会社農天気代表、NPO法人くにたち農園の会理事長。1974年生まれ。神奈川県横須賀市出身。出身の日本大学で探検部に所属後、テレビ番組ディレクターとなる。30歳で農業に転職、大手飲食チェーンの野菜生産や流通、貸し農園の運営などに関わったのち、2014年(株)農天気設立。現在は国立市谷保で、コミュニティ農園「くにたち はたけんぼ」、一橋大学生と連携した農泊ゲストハウス「ここたまや」、子育て支援を行う古民家「つちのこや」の運営を手掛けている。著書に、『東京農業クリエイターズ あたらしい農ライフをデザインする。』(2018年・イカロス出版)など。

地域コミュニティの場としての都市農業(国立市・くにたちはたけんぼ)(2019年3月公開)

沢山言われた「八百屋なんてやめておけ」。でも都市農業はビジネスチャンスに溢れている

株式会社エマリコくにたち 菱沼勇介さん

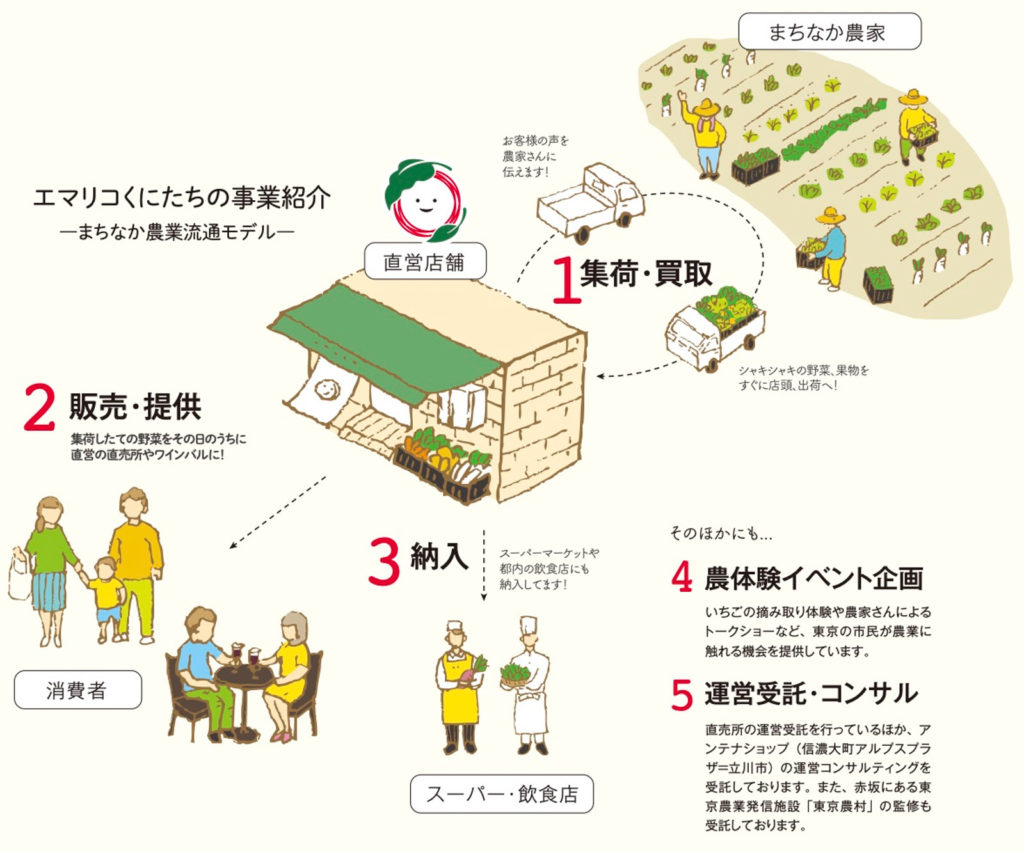

私は、東京産の農産物を流通させるベンチャー企業「エマリコくにたち」を経営しています。エマリコくにたちでは、国立市・国分寺市・立川市・日野市の4市を中心としたエリアで農家さんを毎朝まわり、野菜を直接集荷・買取しています。登壇者の中村さんと川名さんの農園も集荷ルートに組み込まれています。集荷した野菜は、自社で運営する国立駅前の直売所「しゅんかしゅんか」や、私の妻がホールリーダーを務める直営のワインバル「くにたち村酒場」など計6店舗と卸販売に出荷しています。卸販売では東京都心のスーパーマーケットにも東京の野菜を納品しています。

この地域に関わることになった最初のきっかけは、学生時代、「Pro-K(プロック)」という学生サークルを創業し、谷保駅の近くで商店街の活性化に取り組んだことでした。Pro-Kでは、団地の一角にある空き店舗でカフェ「ここたの」を経営したり、ヒーローショーをやったりと幅広く活動していました。Pro-Kは16年が経った現在でも現役学生の手で活動が続いています。この経験からまちづくりに興味をもち、新卒で不動産デベロッパーである三井不動産に就職し、その後コンサルティング会社に転職。その後国立で学校給食に野菜を納入するNPO法人に誘われて手伝ったことが地域の農業に出会うきっかけとなり、国立に戻ってきて農産物流通のビジネスに取り組むことを決意しました。

私たちの事業は、商店街に2張りのテントを立てて野菜を売るところからスタートしました。そのとき、私は沢山の方から「やめておけ」という言葉をいただきました。「この時代に小さな八百屋なんてやめておけ」「農家のコミュニティに入るのは難しいからやめておけ」「兼業でやる気のない農家がほとんどだからやめておけ」「大した生産量がないからやめておけ」。このような忠告を受けても私の気持ちが揺らぐことはありませんでした。2011年に株式会社エマリコくにたちを創業し、国立駅前に第一号店「しゅんかしゅんか」をオープン。生産量はたしかに少なかったかもしれませんが、その後ビジネスを広げ、農家さんと取引を行い、コミュニケーションを取っていくなかで、これらの忠告の多くが間違いであったことを知りました。

東京のベッドタウンである多摩エリアは、マーケットという視点で見ると他の農業地域に比べて非常に恵まれた場所であると考えています。例えば徳島県徳島市の人口と東京都府中市の人口は26万人でほぼ同じ、山梨県甲府市の人口と東京都西東京市の人口も19万人でほぼ同じです。多摩エリアのほぼ中央に位置する国立市も例外ではなく、顧客となる消費者がすぐそばに沢山います。このため、東京の都市農家は地方の農家からすればある意味羨望の的だと言えます。簡単ではないですが、私たちはここにビジネスチャンスがあると信じて事業に取り組んでいます。

私が東京の都市農業が面白いと思っている理由はほかにもあります。それは、私自身の原体験とも関連していて、東京の農業が「商店街と同じ」だと感じられるからです。商店街という場所は非常に面白くて、例えば飲み会に顔を出すと、毎回そのバックグラウンドの多様性に驚かされます。商店街には、すごくおせっかいなおばちゃんが一人でやっている焼き鳥屋さんがあったり、パイプをふかしている人がやっている古本屋があったりと、変人の集まりなのです。東京の農業もこれと同じです。東京の農地は本当は売却したらかなりのお金になりますが、そうすることなく農業をやりたいと考えている農家さんは普通に考えたらちょっとおかしい、まさしく変人の集まりです。私はここに面白さを感じています。今、小さなブルワリーでつくったクラフトビールが盛り上がりを見せていますが、それは、つくっているブルワーさんが変人揃いで、ストーリーのこもった個性的なビールができあがるからこそのことです。都市農業でも同じように、「こんな変わった人が作ったトマトなんですよ」「このトマトは農家の○○さんが作ったもので、〇〇さんは今年子供が生まれて忙しいから形が悪いんですよ」などともっと紹介していきたいというのが個人的な思いであり、ビジネスチャンスでもあると考えています。

【菱沼勇介さん プロフィール】

東京産農産物の流通ベンチャー、株式会社エマリコくにたち代表取締役。1982年12月27日生まれ。農地のない街・神奈川県逗子市に育つ。一橋大在学中に、国立市にて空き店舗を活かした商店街活性化活動に携わる。2005年に一橋大商学部卒業後、大企業を経て国立に戻る。NPO法人地域自給くにたちの事務局長に就任し、「まちなか農業」と出会う。2011年、株式会社エマリコくにたちを創業。直売所3店舗のほか、飲食店3店舗、野菜の卸売事業、小売のコンサルティング事業を展開。第3次国立市農業振興計画審議会委員(2016年)。マイナビ農業にてコラム『直売所プロフェッショナル』を連載中。

赤坂見附から東京農業を発信。東京農業の新拠点「東京農村」インタビュー・前編(港区赤坂・東京農村)(2019年6月公開)

前代未聞の新規就農。現場で、ローカルで、オールラウンドな都市農家って最高!

Neighbor’s Farm 川名桂さん

私は新規就農者として東京で農業をはじめました。私は2014年に東京大学農学部を卒業して、農業生産法人に就職、その後2016年から東京の農家さんでの弟子入りを経て、2019年に東京都日野市で新規就農しました。まだ都市農業に関わりはじめて日が浅く、農家としては新米です。

私はもともと、農業には全く興味をもっていませんでした。海外に住んでいた経験があったので、発展途上国に興味があり、学生時代はしばしば各国を回る人生探しの旅に出ていました。そのなかで気づいたのが、「現場で本当に必要とされている力とは何だろうか?」「人間の本質に関われるような仕事とは何だろうか?」という問いの答えが農業なのではないかということでした。20歳だったこのとき初めて農業に興味をもち、以来、農業イベントに参加したり、農業体験に行ってみたり、農家さんにインタビューしに行ったり、農業関係のフリーペーパーを発行したりと、農業に関わる様々な取り組みをするようになりました。この活動の中で「農業経営者って本当にかっこいい」という思いを強くし、就活をほとんどすることなくご縁のあった農業生産法人に就職しました。農業生産法人の仕事は大きな成長とやりがいの実感があり、ますます農業の世界にはまってしまいました。

就職した法人は福井県の農業生産法人で、千葉県に本拠地のある会社でした。仕事がとても面白いと感じつつも、私の中にはある疑問が浮かんでいました。それは、自分の作ったトマトがどんな状態でどこに届き、誰が食べているのかが全くわからないということでした。「お客さんは喜んでいるのだろうか…?」「本当に必要なものを届けられているのか…?」この法人の事業は大量生産・大量流通が基本であったため、その答えを得ることはできませんでした。

いざ独立・就農を志すなかで、東京という場所にこだわった理由には、このとき感じた疑問がありました。地方の大規模生産法人とは異なり、東京では目の前に消費者がおり、顔の見える相手に野菜を届けられます。一方で地元の東京都日野市にも使われていない農地は残っており、実家の目の前の農地も担い手が不在の様子でした。さらに、東京では朝早くから直売所に行列ができており、私の母親もよく並んでいました。ここには、新鮮な地場野菜に対する大きなニーズがありました。「東京で、私が福井で作っていたトマトを作ったら最高に面白いんじゃないか?」そう確信し、私は東京での就農を決意しました。

私が就農を志した2017年当時は、市街化区域内で新規就農を行うための制度は全く整っていませんでした。東京都内の新規就農は青梅市やあきる野市などの郊外の「市街化調整区域」あるいは「農業振興地域」内の農地では事例がありましたが、都市化の進んだ日野市のような「市街化区域内」においては一例もなく、市役所の方からも「日野市で新規就農するのは無理ですよ」と言われていました。しかしながら、様々の方のご協力もあって、2018年9月に制定された「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」のもと生産緑地の貸し借りが制度上可能になったことを背景に、2019年についに日野市で新規就農を実現することができました。これは、市街化区域内の生産緑地における新規就農事例第一号でした。

実際に就農してみて9ヶ月、「現場で体を動かして、ローカルで繋がって、販売からサービスまでオールラウンドで担える都市農家って最高!」と感じています。20aという狭い面積ではありますが、「Neighbor’s Farm」という名前をつけて、私の願いだった消費者に近い場所での農業を実践しています。これまでのところ20品目43品種を露地栽培で栽培しており、毎週土曜日に軒先での直売も行っています。近隣の方々からは、緑が残ってよかった、新鮮な野菜が買えて嬉しいなどの声をいただいています。自分の農園のように見てくれている方もいて、「今日はよく育ってるわねえ」などと声をかけていただくことも。お客さんの反応がダイレクトに分かるだけでなく、「この野菜は売れる」「この値段なら売れる」といった販売情報も日々得られることに手応えを感じています。他にも、飲食店さんからお声がけいただいたり、農業体験の場所として使いたいという声をいただいたりすることもあり、様々な役割で求められている実感があります。

新規就農者が市街化区域内の農地を長期間借りることには現在でもなお非常に高い障壁があり、私の事例はしばしば「奇跡」と言われています。主要駅から近く周辺に住宅街のあるような場所の土地は資産価値が高く、そもそも農地の数自体が限定的です。安心して農地に投資しようとすると長期の賃貸借契約が不可欠ですが、一般的には、相続税の支払いのために農地が売却され契約解消に至ってしまうリスクがあります。また、ハウスを建設することは、「農地が返ってこなくなるのではないか」という農地オーナーの不安に繋がり、なかなか理解が得られません。私のケースの場合は将来の社会情勢の変化を見据えてこれらの問題を理解しくれる稀有な地主さんだったからこそ、新規就農が実現したのです。

私はここで始めた農業を、環境制御・溶液栽培型の施設栽培で単価の高いトマトをつくるという方法によって、経営的にも持続可能にしていきたいと考えています。経済的に持続可能な農業経営を確立し、ひとつのモデルケースとすることによって、私の事例を奇跡で終わらせることなく、次世代に農業・農地を残していきたいと思っています。

【川名桂さん プロフィール】

1991年生まれ、東京都出身。2014年東京大学農学部卒業後、農業法人に就職、大規模トマト栽培施設の立ち上げに携わる。2016年より、清瀬市の関ファームにて研修開始。2019年3月、生産緑地を借り受けて日野市にて新規就農、ネイバーズファームを設立。現在は直売をメインに露地多品目栽培を行いながら、環境制御型施設の導入とブランドトマトの生産を目指して準備中。

となりのネイバーズファーム~都市農業と地域のつながり~(日野市・ネイバーズファーム)(2019年10月公開)

農家として農業を担っていく。そして都市の農地を次の世代に繋ぐ。

森田 登壇者の皆様の活動を伺って、東京の農業の豊かさに改めて触れた思いがします。川名さんは「農家としては新米」とのことでしたが、実際に農業に触れてみて、そして新規就農として農家になって、どのような点が面白いと思っていらっしゃいますか。

川名さん 私は農業法人で最初に栽培を教えてもらったのですが、めちゃくちゃ奥が深いし、やってもやっても終わりがないので、そこが農業の面白いところだとまず思っています。それに、東京生まれで実家も東京にあってこの街が本当に好きなので、自分の好きな街に農業を通じて貢献できるなんてそんな幸せなことはないなと思って仕事をしています。

森田 東京大学ご出身ということで、官僚になったり、大企業で稼いだりという人生を選ぶご友人も多数いらっしゃるのではないかと思います。このシンポジウムの会場にいる一橋大学の学生もそんな進路をたどる人が多いのではないかと思いますが、リスクのある「新規就農」という道を選んだことをどう振り返っていますか。

川名さん 私自身が大学の頃、人生の先輩からこう言われていました。「良い大学を出て、こんなに恵まれた環境で、一般的に考えたら凄くリスクが少ない(リスクを背負える立場にある)のだから、あなたたちが挑戦しないで誰が挑戦するの?」大きな会社に行って仕事がしたいというのであればそれで良いと思います。でも何かをやりたい、挑戦したいと思うのであれば、ぜひ一橋大学の卒業生として、挑戦していただきたいです。

森田 川名さんのように新規就農で都市農業をはじめるというケースはまだ稀で、都市農業はビジネスとして考えたときに必ずしも「儲かる」業界ではないのが現実だと思います。そのなかで農家として農業をやっている中村さんが、諦めずに続けようと思うのは何か理由があるのでしょうか。

中村さん 私は東京の農業にある意味「しょうがなく」関わっているのだと思います。東京で農地を残していくために、次世代に都市農業のタスキをつなぐためには、基本的には農業を営むことしか選択肢がありません。もしたった一度でも、農業が嫌になってやめてしまったとしたら、現在の制度では農地は残りません。

私自身、結婚したときは農業をやらなくて良いという約束でした。しかし、せっかく関わったからには面白くやりたいと思うようになって今があります。娘はいまのところ農業にはあまりモチベーションが無いようで、一切畑は手伝ってくれていないのですが、野菜を食べたときの評価はしてくれています。自分が農業を継いで続けていることで、娘には都市農業者になれるチャンスを残せたと思っていて、彼女がもしいつか「自分がやりたい」と思うことがあれば農業をやってもらえたら良いなと思っています。

森田 中村さんのように家の農業を継ぐという場合は、農業を娘さんに継いでもらって農地を残すということをお考えになると思うのですが、川名さんのような家業ではない場合には次の世代に農業・農地を残すにはどんなことが必要だと思われますか。

川名さん 私の農地の契約は30年契約となっていて、その間は農地が農地として必ず残るはずです。一方でその先については保証はありません。そのため、まずは私自身がしっかり農業に取り組むことが必要です。そして、その30年の間で、次の30年の間私の意志を継いで農地を残してくれる人を見つけ、引き継ぐことによって農地をさらに未来まで残したいと思っています。

都市農業の未来を考えることは、東京の街の未来を考えること。

森田 中村さんから「しょうがなく」と言及いただいたように、東京の都市農業には法制度を始めとして沢山の障壁があります。さらにバブル期においては、都市化が急速に進展し都内の地価が高騰するなかで、「農家が土地を売らないから土地の価格が上がるんだ」といった都市農業バッシングもおこるなど、都市農家をとりまく環境は決して安泰ではありませんでした。現在まで多くの農地が残っているのは、ひとえにこの地で歯を食いしばって農業を続けてきた代々の農家さんの努力の賜物なのではないかと思います。そして、私自身が東京の農業の現場を取材していて一番に感じるのは、その歴史で培われた哲学が、東京の農業の奥深さを形作っているのではないかということです。

一方で、このような努力はある意味消極的な選択にも思えます。都市の農地の価値が見直されつつある今、これまでのように歯を食いしばって農業・農地を守るということは、もはや時代遅れになりつつあるのかもしれません。そのように考えると、では東京の農業のこれからの役割とはなんだろう、どのような未来を描いていけば良いのだろうという問いが浮かびます。この点について、まずは非農家いう立場から、菱沼さんと小野さんが展望していることを教えていただけますか。

菱沼さん 都市の農地と不動産は表裏一体です。農地を宅地化すれば不動産としての価値が生まれるので、農家さんは土地を売却するか、戸建てを建てたりアパートを建てたりすることによって収益化を図ることが可能です。

日本では新築戸建に大きなニーズがあるため、短期的にはまだ大きな不動産需要が続く見込みです。しかしながら、今後人口が減っていくことが予想されるなかで、数十年後、その住宅が本当に社会にとって必要な資産なのかどうかは怪しいはずです。私は多摩エリアの街には、2つの未来が存在していると考えています。第一に、今以上の開発をすることなく、宅地面積をそのままにすることによって、農地や緑地についても現状のまま残すという未来です。第二に、このまま農地や緑地の開発を進めるという未来です。後者の場合、数十年後は人が住んでいるのか住んでいないのか分からない空き家ばかりの街になる、もしくは住んでいたとしてもお年寄りが家に一人で住んでいるような街が至るところにできてしまいます。すでに東京都内の空き家率は13〜15%に及ぶなど、ゴーストタウン化は遠い未来の話ではありません。

このような都市の未来を想像すると、身勝手なことではありますが農家さんには農業を頑張ってもらいたい、農地を農地として使い続けてもらいたいと考えています。このためには農業を不動産業より儲かる産業にしていかなければならないと考えていて、私たちはささやかながら農家さんの農業経営を支えられるように頑張っています。

小野さん 私は東京の農業を通じて、「東京密林(ジャングル)化計画」を実現していきたいと思っています。どういうことかと言うと、現代の街はほとんどすべてのものや場所に役割が決まっていて、そうでない場所が全くないので、それを変えたいと考えています。私が育った神奈川県横須賀市の新興住宅地はこのような街の究極とも言える環境で、道は歩くところ、家は住むところ、店は買い物するところ、学校は学ぶところといった具合にそれぞれはっきりと役割が決まっていました。しかも、最初は役割の無い空き地があったとしても、開発の進展とともにある日突然立入禁止になり、役割が定められ、代わりにいままでやっていた虫取りも外遊びもできなくなってしまうということがしばしば起こりました。このような場所で育った反動か、私は大学で探検部に入り、そこが何の役割を持った場所なのか見当もつかないようなアマゾンのジャングルに足を運ぶようになりました。アマゾンはとても面白かったので、アマゾンに行ける職業につきたいという思いから私はテレビマンになりました。

テレビマンになってから紆余曲折あり、結果的に国立の街に流れついて子育てをすることになったわけですが、私は3人の娘たちとどんな街で暮らしたいか・どんな街で子育てをしたいかという視点で考えたときに、この街に役割が明確に定義されない場所が欲しいと思ったのです。「ここは農地だから野菜を作る場所なんだ」と定義されてしまうと、いや、そうじゃないかもしれないですよね、という話をしたくなってしまいます。「学校は勉強するところですよね」と言われると、それはちょっとどうかな?と言いたくなってしまいます。私はこのように、わかりやすい定義を離れることで、街の役割の可能性をもう少し広げられないかと思っています。

このことを実現する可能性を秘めているのが、東京の都市農地だと思います。国分寺市だと市域の12%が農地、東京23区でも1%が農地です。この農地を拠点に、東京をジャングル化できる可能性はとても大きいはずです。

森田 いま菱沼さんからいただいた「ゴーストタウンの防止」という課題、そして小野さんからご提案いただいた「東京密林化計画」、これはどちらも都市の住民がこの街を変えていく、良くしていくという視点から見たときに、都市農業をいかに位置づけるかという議論だと思います。一方で、実際に農業をされている農家さんにしてみればそれ自体がビジネスであり、家業であるわけです。そうするとこのような考えに対して思うこともあるのではないかということが心配になるのですが、そのあたりを農家という立場から見た場合はいかがでしょうか。

中村さん このことを考えるためには、都市農業の歴史をもう一度振り返る必要があると思います。東京の農業者は、新都市計画法で課せられた「宅地並み課税」に対抗するために、半世紀に渡って「東京に農地は必要だ」ということを国に認めさせるべく戦ってきました。農政運動をしたり、農業祭をやったり、マルシェで野菜を販売したり、体験農園をしたり、このような取り組みにはみな、東京の農業・農地の必要性を訴えるという意味合いがありました。このひとつの成果として、東京に農業が必要だという認識がようやく国にも認められ、2015年に都市農業振興基本法が成立するに至ったのです。同法では「都市住民にとって農地は欠かす事のできない共有財産である」と定義されています。これは一見すると農政運動を続けてきた農家が勝っただけのように見えますが、私はその見方は違うのではないかと考えています。同法では、景観の創出・交流の創出・食育教育・地産地消・環境保全・防災という農地の持つ6つの多面的機能が都市に必要不可欠だと謳われています。この意味するところは、今までは農家のものであった都市の農地が、これからは街のものに変わってしまった、ということだと思います。

この転換を理解しないと、これからの時代、農業者は生きていけないと思うのです。これまで農業者は地産地消のために生産物を一生懸命作れば十分でした。しかし、この新しい法律のもとに農業をしていくためには、農業者自身が考えを変えて自らの農地を市民にひらいていく必要があると思っています。私自身が一番憧れているのは、いろいろな人に畑に入ってきてもらっている小野さんのやり方です。昨年(2018年)、私はイチゴの作業が一番忙しい時期に自転車で転んで骨折してしまい、作業がほとんど手につかなかったことがありました。このとき、地域通貨「ぶんじ」の仲間を中心としたボランティアの人たちがのべ50名ほどイチゴの収穫や管理を手伝ってくれました。このとき、自分が意識を変えてもっと農地をひらけば、街の人たちに農を手伝ってくれたり、一緒に農を作り上げていってくれたりする場になるのではないかと痛感しました。

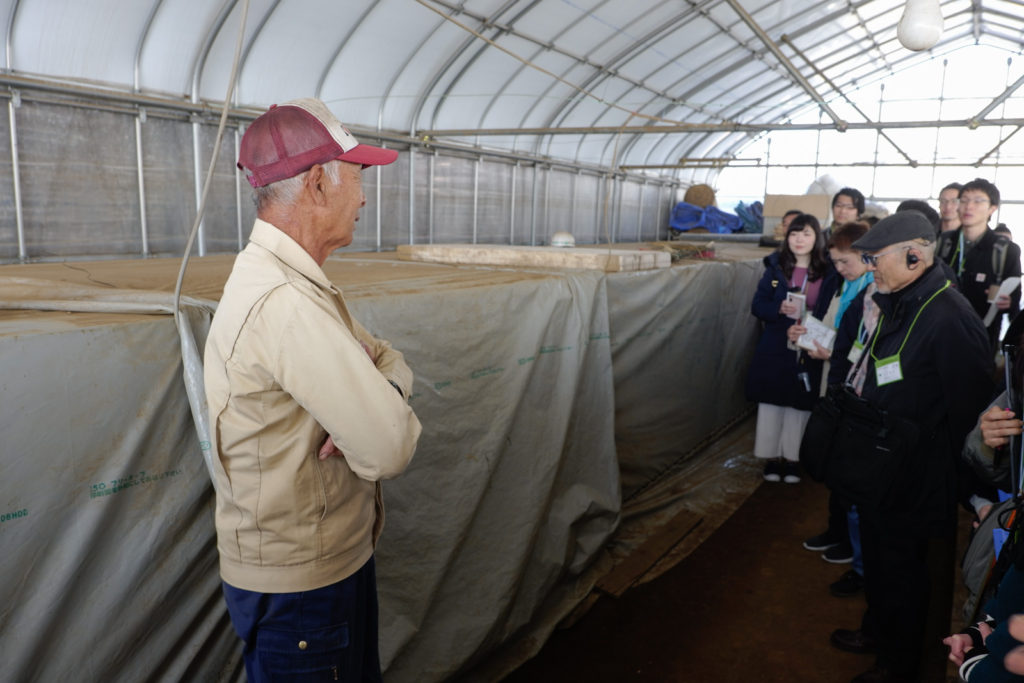

ここで本来、一番の障壁となり得るのが、義理の父です。この世代の方々は一般的に、畑によそ者が入ってくることをとても嫌っています。その理由は足に害虫や病原菌がついてくることにより畑が汚染されることを心配しているからです。この解消のためには、時間をかけて、畑を「ひらく」ことのメリットのほうが大きいことを理解してもらう必要があります。私の農園でも最初は、消費者向けの見学会を行った際、義父は少し慣れない様子でした。しかしこれを何回か繰り返すうちに、国分寺中村農園の商品を選んで買ってくれるお客様が徐々に増えてきたことで、農地をひらくことの重要性を義父にも理解してもらい、農家見学に協力してもらえるようになりました。今後も、農地をひらくことを肝に銘じて頑張りたいと思っています。

森田 時代が変化するなかで、都市住民の側から考えると東京の都市の未来を考えていくために農地を上手に活用していくことが必要であり、同時に、農業者の皆さんもまた、新しい法律のもと農地をひらく努力をしていかなければならないというということが新しい気づきとなりました。皆様、本日はありがとうございました。

都市と農業の将来を、自分ごととして創り出していきたい

登壇者の皆様の議論をお伺いして、まずは都市農業の魅力と奥深さに改めて気付かされたことは言うまでもありません。都市農業の取材を重ねていると、東京都心からわずか十数分の場所でも農地はまだまだ残っており、身近な存在だと錯覚する部分もありますが、多くの都市住民の皆さんにとってはそうではないはずです。シンポジウムに参加していた学生の皆さんの感想にも、「毎日農園の近くを通っていたことに気づいた」(経済学部3年生)、「どれも普段生活していて身近にあるのに気づけなかったことばかりだった」(経済学部4年生)などのコメントがありました。

農業の現場の様子はどうしても、実際に足を運んでみないと、また、実際に作業に従事してみないと知ることのできない・理解できないことが沢山あります。ぜひ多くの皆さんに、提供されている様々な機会を活用して直接農家さんの畑や直売所を訪れて、手伝って、つくられたものを食べて、農を体験していただきたいと思います。

そして、そのうえで私たちに突きつけられているのは、この街の未来を考える中で、都市農業をひとつの武器にするにはどうしたら良いのか、この街の課題を都市農業の力で解決するにはどのような方法があるのかという問いではないかと思います。昨今では新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、地元で新鮮な野菜を手に入れることのできる直売所が今まで以上に注目を集めたり、飲食店への出荷ルートを失って売上が低迷する農家さんを応援しようという動きが広がったりと、都市と農業の新たな関係性が模索されつつあります。リモートワーク・テレワークの普及、通勤距離や時間の見直しといった昨今のトレンドは、コロナウイルスで始まったというよりも、社会が成熟し人口減少が始まるという新しい社会課題に向き合う大きな流れの一部でもあると思います。このような流れの中で、私たちはさらに一歩踏み込んで、実際に都市農業を担っている方々と手を組みながら、都市の社会課題を解決し、新しい時代にふさわしい東京の街のあり方を自分ごととして創り出していくことが求められているのではないでしょうか。

※本記事は、2019年12月12日に開催されたシンポジウム「都市農業の現場から未来を語る」をもとに、議論や登壇者のご発言を再構成したものです。ご発言中の数値や内容は当時のものです。

【ファシリテーター 森田慧 プロフィール】

株式会社ぽてともっと代表取締役。一橋大学に在学していた2014年、国立市内の市民農園を活用した学生サークル「農業サークルぽてと」を設立したのがきっかけで、都市農業の現場に関わるようになる。都市農業の現場と都市住民の橋渡しがしたいという想いから、大学卒業後の2019年2月に株式会社ぽてともっとを創業。東京農業を発信するWebメディア「agri.TOKYO」の運営や各種の農業コンサルティングの企画などに取り組む。イカロス出版「今こそ農業」コラム執筆(2017年10月)、日本農業新聞全国版「農業・農村新起業人」(2019年6月)などメディア出演・掲載多数。

[i] 東京都農業振興事務所『管内農業の概要』 https://www.agri.metro.tokyo.lg.jp/kannai/index.html

[ii] 北沢俊春・本木賢太郎・松澤龍人(2019)『これで守れる都市農業・農地 生産緑地と相続税猶予制度変更のポイント』農山漁村文化協会

[iii] マイナビ農業『世界の都市農業から見た日本のユニークな特徴とは【進化する都市農業 #4】』

https://agri.mynavi.jp/2019_02_22_60350/

[iv] ソウル特別市『ソウル都市農業-ソウル経済事業の戦略と課題』ソウル都市農業

[v] 宇沢弘文(2000)『社会的共通資本』岩波新書

自然資源経済論プロジェクト プロフィール

- プロジェクト概要:

農林水産業の協同組合組織の金融機関である農林中央金庫の協力を得て、2009年度より農林中金総合研究所と一橋大学によって共同運営されているプロジェクト。衰退の危機に瀕するとされる自然資源依存型産業(農業・林業・水産業など)とそれらの産業に依拠する地域社会全体の持続可能な発展のための政策研究を実施している。本年で12年目となり、プロジェクト代表は寺西俊一一橋大学名誉教授。

- 公式ホームページ:

森田 慧

株式会社ぽてともっと代表取締役社長。

一橋大学在学中に市民農園で野菜づくりをする学生サークル「農業サークルぽてと」を設立し、代表として80名のメンバーとともに畑活動にいそしみました。このときの経験から、同年代の若者や都市住民と農業の現場を繋げることに可能性を感じ、2019年、(株)ぽてともっとを創業。野菜と結婚するなら大根。